Tratamientos de infertilidad: Grandes esperanzas, realidades más pequeñas

Por Rubén Araya K., Profesor Facultad de Psicología, UAH. Psicólogo y Licenciado en Psicología, Universidad de Chile. Doctor (c) en Psicopatología clínica y psicoanálisis, Universidad de Provence Aix-Marseille I, Francia.

Los impresionantes avances logrados por la medicina reproductiva durante el siglo XX han venido a cambiar la manera en que entendemos la maternidad/paternidad, las relaciones de filiación y la procreación. Hoy en día, conceptos como “control de la natalidad” o “planificación familiar” forman parte de nuestro lenguaje cotidiano y deben ser tenidos en cuenta por todo sujeto que asume responsablemente su sexualidad y proyecta su vida adulta. De cierto modo, y casi sin darnos cuenta, una buena parte de nuestra capacidad de proyectarnos depende de la posibilidad que tendríamos de controlar nuestra fertilidad. A partir de esto, solemos pensar en la maternidad/paternidad como el resultado de un programa racionalmente establecido que espera la llegada de los hijos al poner fin a la contracepción.

Lamentablemente, esta sensación de control se ve hoy enfrentada al aumento de parejas que recurren a la ciencia porque no pueden tener hijos cuando deciden hacerlo. Algunos autores han llegado incluso a hablar de una epidemia silenciosa de infertilidad que tendría su causa principal en el retardo de la maternidad. Esta perspectiva en muchos casos tiende a culpabilizar a las mujeres, aumenta su sufrimiento y deja de lado el análisis de aspectos sociales, políticos y culturales que determinan la vida moderna.

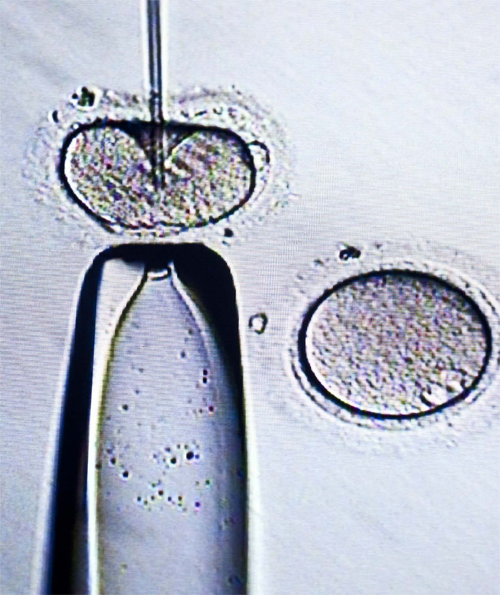

Una mirada más atenta permite entender cómo es que hoy en día el sufrimiento de muchas parejas que consultan por infertilidad no solo está determinado por la frustración de su deseo de tener hijos, sino también por una profunda sensación de pérdida de control sobre sí mismas, su cuerpo y su deseo sexual. Al contrario de la alta eficiencia alcanzada por los métodos anticonceptivos, las técnicas de procreación asistida muestran aún niveles de éxito moderados que no siempre se condicen con el costo físico, económico y emocional de muchos tratamientos, cuestión que en muchos casos no es tenida en cuenta por quienes, motivados por el dolor y la difusión de los progresos científicos, se confían a la medicina en busca de una solución. Pero la experiencia nos enseña que quienes inician este camino deberán luchar con los mismos grados de incertidumbre que acompañan a quienes buscan procrear por medios naturales.

Cada vez más, el trabajo con pacientes infértiles, igual como ocurre en otras áreas de la medicina contemporánea, debe ir más allá del abordaje de los aspectos físicos y psicológicos tradicionalmente asociados al problema, y comenzar a trabajar sobre la manera en que los sujetos se relacionan con la medicina y su oferta de productos biotecnológicos. Es decir: hay que tener en cuenta la forma en que cada pareja ha llegado a construir su deseo de hijo y su petición de ayuda a la medicina. Esta demanda en muchos casos tiende a ser equiparada con el requerimiento de atención frente a una enfermedad, y en algunas oportunidades hace crisis cuando los sujetos caen en la cuenta de que siguen siendo infértiles a pesar de haber accedido a la maternidad/paternidad; cuestión particularmente sensible en el caso de la donación de gametos. En muchos casos el análisis cuidadoso de esa demanda permitiría evitar expectativas irreales frente a los tratamientos o promover la búsqueda de otras opciones más adecuadas a la realidad de cada pareja. Esta cuestión, en muchos casos, tiene que ver con establecer una diferencia entre la decisión de postergar la maternidad/paternidad y aquella de tener hijos, ya que ambas, si bien pertenecen el mismo ámbito de la existencia, no son el simple reverso de una misma moneda.