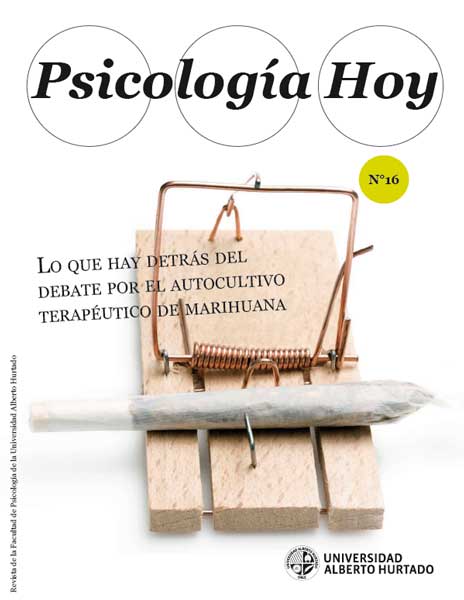

Lo que hay detrás del debate por el autocultivo terapéutico de marihuana

Por Tomás Gaete Altamirano, Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad. Académico Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado

En Chile existe una de las leyes más estrictas en lo que a consumo y tráfico de drogas se refiere: la ley 20.000, promulgada el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, actualmente vigente que modificó en forma importante a la antigua ley 19.366 incorporando la presunción de culpa en vez de inocencia (Artículo 8). La nueva normativa incrementó las posibilidades de fiscalización y control social al suspender la inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las comunicaciones (Artículo 24).

Si bien se trata de leyes enfocadas a combatir el narcotráfico, también se sanciona con presidio menor (541 días a 5 años) a aquel que guarde o porte pequeñas cantidades de droga no especificada, lo que queda a criterio de la policía que haga la detención, a menos que se logre demostrar el uso médico de la sustancia o su uso exclusivo y próximo en el tiempo, procedimientos que tampoco quedan especificados. La severidad en la aplicación de esta ley queda de manifiesto en el progresivo aumento en las detenciones que se realizan anualmente: durante el año 2010 se informaron 74.945 detenciones por infracciones a la Ley de Drogas, mientras que en 2012 se dieron conocer 85.023 (porte (63,8%), tráfico (18,3%) y consumo (13,8%)). Específicamente en lo que respecta a consumidores las detenciones pasaron de 8.867 en 2010 a 11.774 en 2012 (el mayor aumento según tipo de infracción)1.

En principio, la dependencia al consumo de drogas no debiese ser sino un problema sanitario, donde claramente intervienen profesionales de la salud mental. Sin embargo, la drogadicción, al tornarse también un asunto de seguridad ciudadana (o viceversa), le da al drogadicto una connotación doble: la de enfermo y delincuente. La gran pregunta aquí es en qué medida es posible concebir la figura patológica del consumo de drogas como independiente de su figura penal. Los resultados de una investigación realizada durante 20072 sugirió una interesante correspondencia entre “sanción penal” y “tratamiento terapéutico”, ambas invocando el mismo tipo de lógica normativa que hacía muy evidente que la criminalización del consumidor de drogas interviene directamente en el diseño de los dispositivos terapéuticos y de rehabilitación.

Esta situación parece llevar a un contrasentido que reabre el debate en torno a la pertinencia de optar por nuevas formas de abordar el problema. Es en este contexto, y probablemente con la intención de aportar con alternativas a una política antidrogas cuestionada por su real eficiencia, que el Senado aprobó la moción de debatir la posibilidad del autocultivo de marihuana para el consumo personal y/o con fines terapéuticos.

La iniciativa presentada por los senadores Ricardo Lagos y Fulvio Rossi señala: “Modifíquese el artículo 50 de la Ley 20.000 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes, agregándose el siguiente inciso final: Sin perjuicio de lo señalado en este artículo estará exento de responsabilidad penal el que cultive en su domicilio especies del género cannabis sativa siempre que sea para su consumo personal y/o uso terapéutico”.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una tendencia internacional que considera a la marihuana como una droga poseedora de una serie de beneficios para la salud del consumidor, con el argumento adicional de que regularizar su producción y consumo podría ayudar a combatir el narcotráfico. Para los defensores de la opción de liberalizar el consumo de drogas esto representa, sin dudas, un avance. Las propuestas de movimientos sociales por la despenalización parecen estar generando el suficiente ruido como para que algunos senadores propongan alternativas.

Sin embargo, la propuesta plantea algunos problemas que vale la pena mencionar, ya que no solo reflejan nuestra disposición respecto al consumo de drogas sino que hacen improbable el consenso en torno al autocultivo como medida para disminuir el tráfico. Más allá de discutir la viabilidad de la propuesta tal y como está planteada, quisiéramos detenernos en dos aristas iluminadoras respecto al debate que se está planteando.

En primer lugar, la propuesta de despenalizar únicamente el consumo personal de marihuana se plantea como la defensa de una sustancia específica, aunque detrás de ella se encuentre, en términos generales, la defensa de un derecho a consumir drogas (sea o no marihuana). El problema fundamental es que los argumentos en favor de una sustancia en particular son los mismos argumentos que pueden esgrimirse en la defensa de cualquier otra sustancia en general, es decir, que como consumidor libre tengo el derecho a decidir sobre lo que es benéfico (terapéutico) o perjudicial para mi persona. Un claro ejemplo es el consumo de tabaco. Poco parecen importarle al fumador de tabaco las aterradoras imágenes que se imprimen en las cajetillas de cigarros. Más le incomoda la prohibición de fumar en espacios públicos. Por lo tanto, la discusión no se basa en si fumar es o no es perjudicial para la salud (advertencia de los riesgos), sino en el derecho de hacerlo en el lugar que se desee (restricción directa a la libertad personal). La defensa del tabaquero no radica en lo benéfico o no que sea el cigarro sino en su derecho a consumirlo, cualquiera sea el lugar, cualquiera sea el momento.

En ese sentido, si la propuesta parlamentaria efectivamente reconoce el derecho del consumidor de hacer uso responsable de su libertad, poco importa si hablamos de marihuana o cocaína: en ambos casos nos referimos a sustancias que son, al mismo tiempo, veneno y remedio (recordando el concepto griego de phármakon), lo que es la definición más precisa de “droga”.

Así, un debate centrado únicamente en las propiedades terapéuticas / medicinales de cierta sustancia tenderá a reproducir la lógica normativa en torno al consumo de drogas, oponiéndose y neutralizándose ante argumentos que planteen lo pernicioso que puede resultar drogarse: el resultado será siempre un empate.

El segundo problema merece una aclaración previa respecto a la convergencia del discurso judicial con el discurso de la salud mental en torno al consumo de drogas. En términos legales, ser descubierto fumando marihuana solo en una plaza es menos grave que ser descubierto con la misma cantidad de droga en el bolsillo del pantalón: lo primero demostraría que la droga era de uso personal, mientras que lo segundo sugiere la posibilidad de “socializar” la droga –venderla, compartirla, regalarla-, lo que sí está penado. El consumo social de drogas ilegales concertado es un delito, mientras que el consumo personal de drogas ilegales, en rigor, no merece sanción alguna (solo hay que demostrar que el consumo era personal). Para la justicia entonces, habría una valoración positiva del consumo personal, en tanto se excluye vínculo alguno con el tráfico de drogas. Sin embargo, lo contrario ocurre en las valoraciones que se hacen desde la salud mental. El valor positivo lo asume el consumo de drogas que mantenga como finalidad la socialización. Así, el consumo de drogas se instala como la posibilidad de participar en un encuentro con otros que tiene como finalidad la socialización, donde consumir tiene únicamente una función parcial, recreacional, circunscrita a un evento específico. Lo contrario ocurre cuando el consumo de drogas es personal, pues aumenta el riesgo de la dependencia a la droga. El consumo social permite la regulación, ya que se circunscribe a espacios sociales, la droga se comparte, y sobre todo, tiene una finalidad: participar de una actividad social. No ocurriría lo mismo con el consumo personal: en este caso carecería de una finalidad externa y solo se justificaría por las ansias incontrolables que produce la drogodependencia.

De acuerdo a los resultados de la citada investigación, la funcionalidad del consumo social sería la de ser aceptado en un grupo, ser incluido (o evitar ser excluido) y ese vínculo se lograría a través del compartir droga. Aun cuando pudiera ser excesivo, el consumo de drogas en un encuentro con otros, mantendría la ventaja de suscitar una regulación grupal. Esta regulación no pasa necesariamente por moderarse, sino por mantener un vínculo con otros que circunscriba y condicione el consumo a ser una actividad grupal, en un contexto de aceptación social.

Esto permitiría mantenerse funcional en otras esferas de la vida, como en lo familiar, lo laboral, lo afectivo, lo intelectual. Surge la pregunta de por qué se producirían las dependencias. Si bien los factores que influyen en el inicio del consumo son fácilmente generalizables, los que influirían en la manifestación de una dependencia a sustancias parecen ser difíciles de identificar. Por alguna razón ese consumo -que en un momento se condicionaba al encuentro social- puede perder su funcionalidad vinculante a un grupo, donde la droga es solo un objeto parcial. El consumo, entonces, comienza a hacerse en solitario o apartado, se deja de compartir y es el individuo quien regula por sí mismo las condiciones de ingesta.

La droga pierde su principal y tal vez único valor socialmente aceptado. que sería precisamente el de ser un objeto de uso social. Asimismo, el consumo de drogas pierde su valor como medio para lograr la socialización y pasa a ser nada más que un fin. Carecer de una motivación para consumir y aun así hacerlo, permite pensar en una adicción instalada. Consumir por consumir dejaría de considerar la mediación subjetiva y voluntaria entre un sujeto y su acción.

Dicho esto, podemos entonces identificar el segundo problema que nos plantea la propuesta, relativo a la desocialización a la que se ha sometido a la droga (por medio de leyes represivas, la estigmatización del drogadicto, su vinculación con delincuencia, etc.). Siendo la marginación social una de las más nefastas consecuencias del consumo de drogas, proponer el autocultivo de marihuana para el consumo personal no es sino otra forma de desocializar el consumo y obligar al consumidor a generar una serie de conductas que le permitan drogarse de manera legal pero aislada. Y, en términos de salud mental, esta situación solo se entendería como signos de drogodependencia para el caso de que el fin no sea terapéutico -es decir, la droga como veneno- o, en el caso de que sea con fines terapéuticos, como la evidencia de que el consumidor presenta efectivamente algún tipo de patología. Como sea, el consumidor se libraría de responsabilidad penal, a costa, sin embargo, de ser en cualquier caso un enfermo (mental o fisiológico).

Por último, queda como interrogante cómo definir el fin terapéutico del consumo de drogas. ¿Quién lo define, cómo se controla, qué rango de enfermedades abarcará, pacientes de qué edades, puede ser terapéutico el consumo con fines recreativos? El punto es que, por la vía legal, el abordaje del problema “drogas” parece dejar muchos aspectos sin resolver, básicamente porque se está tratando de abordar con criterios legislativos un problema que tiene mucho de cultural. La propuesta de los senadores se sostiene más en presiones de orden social que en argumentos legales bien fundados (y por eso insistimos en que se defiende a una sustancia y no explícitamente al derecho de consumirla). Por lo mismo, no debiese nunca dejar de insistirse en la importancia de impulsar políticas de prevención e información, que reimpulsen el incentivo por la investigación científica, seria e independiente respecto al uso de drogas.