Intervención psicosocial en situaciones de catástrofe

Unidad Análisis y Estudios – Programa Apoyo a Víctimas, Subsecretaría Prevención del Delito, Ministerio del Interior y Seguridad Pública: Esteban de la Huerta F., María A. Luksic Z., Felipe Mallea T. y René Sepulveda S.

Frente a situaciones de emergencia y desastre, el Estado cuenta con dispositivos específicos de intervención. La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) es la encargada de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a la prevención, mitigación, alerta, respuesta y rehabilitación frente a amenazas y situaciones de emergencias, desastres y catástrofes.

Sin embargo, la respuesta pública en materia de intervención psicosocial no es organizada por el Estado. Existe cierta coordinación entre algunos organismos públicos -especialmente por parte de instituciones dispuestas a ofrecer su experticia para socorrer a los afectados- a los que se suman la red de voluntarios organizados que entregan apoyo psicosocial a la población necesitada, lo que produce una desorganización en las intervenciones realizadas, así como un desconocimiento sobre el tipo de intervención que se brinda y su eficacia posterior.

Estos antecedentes sugieren que la respuesta -tanto pública como de la sociedad civil frente a dichas situaciones- sea coordinada con el fin de proveer una intervención psicosocial especializada que genere un positivo impacto sobre quienes las reciben. Lo anterior será posible sólo si las intervenciones se orientan adecuadamente a los problemas específicos de la catástrofe, y además, puedan articularse adecuadamente con la oferta pública disponible, que deberá asumir el seguimiento y posteriores intervenciones a largo plazo.

La forma efectiva de intervenir en desastres y emergencias ha sido estudiada y sistematizada especialmente en los últimos años, dejando en evidencia que, entre otros elementos, la utilización de estrategias de intervención en ausencia de emergencia funcionan bien, pero en situaciones de esta naturaleza pueden llegar a ser incluso contraindicadas¹, por lo que no toda intervención psicosocial realizada es inocua.

Las respuestas psicológicas a los desastres se han descrito en distintos niveles. Figueroa, Marín y González describen cinco (Apoyo psicológico en desastres: Propuesta de un modelo de atención basado en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Rev Med Chile). El primer componente se refiere a la difusión de la oferta de atención y de la sintomatología que se podría presentar debido a los hechos de emergencia o desastres, desarrollando programas de psico-educación por medios de comunicación masiva y con un despliegue en terreno de información.

Un segundo componente lo constituyen el apoyo social: que facilita la recuperación e identifica a los más afectados, las emergencias psiquiátricas y personas con riesgos de desarrollarlas o que presentan un trastorno psiquiátrico. Los siguientes componentes son más especializados, y consisten en la estabilización, tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico de reparación para las víctimas de estos eventos.

En materia internacional se señala algo muy similar. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) con su Guía práctica de salud mental en desastres (2006), manifiesta que la primera ayuda no es un procedimiento especializado, pero que se requiere de un entrenamiento básico para su aplicación. Por lo cual se debe capacitar al personal que potencialmente podría intervenir en la primera respuesta en situaciones de desastres. El objetivo de la primera ayuda psicológica es “ayudar en forma inmediata a las personas afectadas a mitigar el impacto emocional de un evento adverso”. Se recomienda, de igual forma, la intervención progresiva, que abarca desde una intervención psicosocial mínima a una de cuidados continuados en el tiempo. La intervención inicial debe permitir el regreso al estado inicial de las comunidades y las personas, favoreciendo la resiliencia y recuperación espontánea, en donde se debe entender claramente que el estrés que se genera es una respuesta normal frente a una situación de desastres y emergencias³. Luego de esta etapa, se presta una intervención psicosocial más especializada, la cual debe focalizarse en las personas con mayores necesidades y debe ser desarrollada con técnicas de probada efectividad como son la Terapia cognitivo conductual para los trastornos ansiosos y depresivos, y Desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular (EMDR) para tratamientos traumáticos.

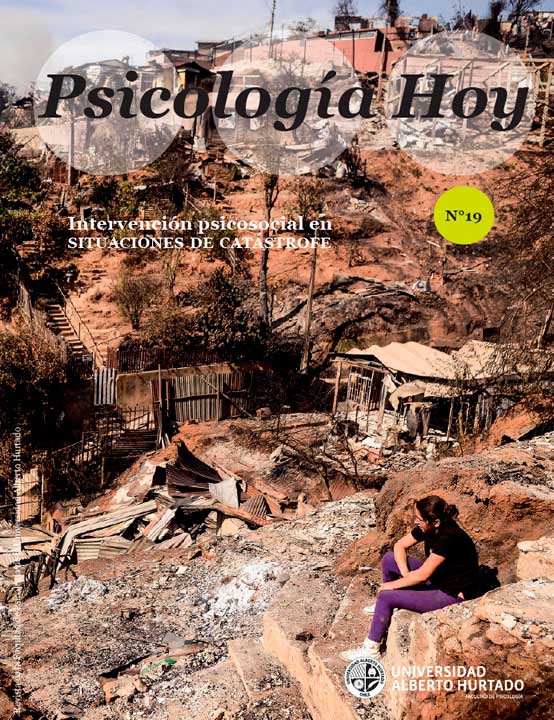

Para desarrollar una respuesta adecuada, las instituciones y quienes participan deben tener presente que tales intervenciones se realizan en un contexto marcado -en muchas ocasiones- por la vulnerabilidad. En este sentido, tanto los riesgos asociados a situaciones de desastre como la precariedad de las medidas de prevención y reacción están determinadas por contextos de vulnerabilidad social que permean, a su vez, las condiciones de salud mental de quienes los sufren.

Concluimos entonces, que las intervenciones tempranas en catástrofes deben ser especializadas y organizadas, mientras que las intervenciones a largo plazo, deben tener presente que en muchas ocasiones la situación previa a la catástrofe no es un parámetro adecuado de recuperación y que, por tanto, la intervención debe fomentar el desarrollo de capacidades en las víctimas, entre otras cosas, para prevenir e intervenir en las condiciones que generan el riesgo.

1. Barrales, Marín y Molina, Estado del arte de la psicología de emergencias y desastres en Chile y América Latina. LIMINALES, Escritos sobre psicología y sociedad/Universidad Central de Chile.

2 3 Hobfoll, E. y cols; 2007; “Five Essential Elements of Immediate and Mid–Term Mass Trauma Intervention: Empirical Evidence”.